在方寸棋盘之上,楚河汉界分隔的不仅是红黑两军,更承载着中华千年智慧的激荡与沉淀。重温那些名留棋史的经典赛事,绝非仅是翻阅泛黄的棋谱或回放模糊的影像。它是一场跨越时空的对话,是棋坛智慧结晶的集体巡礼,是对大师运筹帷幄的艺术鉴赏,更是让象棋文化血脉在当代持续奔涌的源头活水。让我们推开记忆之门,步入棋坛的辉煌殿堂,让那些不朽的经典时刻重现光华。

一、赛史丰碑:见证棋艺演进

经典赛事是象棋发展史上最醒目的里程碑。它们忠实地记录着不同时代顶尖棋手的巅峰对决、战术创新与战略思想变迁。无论是全国个人赛的群雄逐鹿,还是五羊杯的华山论剑,抑或是国手赛的强强对话,这些顶级舞台铭刻了棋艺从传统到现代的嬗变轨迹。

UC体育胡荣华在上海滩创下的“十连冠”神话,不仅彰显其个人空前绝后的统治力,更象征着象棋竞技在特定历史时期的巅峰状态与独特风格。杨官璘等老一辈宗师在早期全国赛中的坚韧搏杀,则展现了传统棋艺的深厚底蕴与顽强生命力;而“岭南双雄”吕钦、许银川在世纪末的争霸,则推动了攻杀型与稳健型风格的深度交融与创新变革。每一次经典赛事的对决,都如同一把钥匙,为我们开启了理解特定时代棋风流派与竞技特征的认知之门。

二、大师韬略:智慧的永恒课堂

重温经典赛事,最核心的价值在于深入领略大师们在高压竞技环境下如何运筹帷幄、谋定乾坤。每一个精妙绝伦的陷阱设计,每一次惊心动魄的弃子攻杀,每一步深谋远虑的运子调度,都是象棋智慧最凝练、最生动的教科书。

细品1982年首届“三楚杯”李来群与胡荣华那盘“弃马十三招”,其构思之奇诡、计算之深远、气魄之宏大,至今令人拍案叫绝,成为后世棋手学习进攻谋略的必修课。1999年“红牛杯”许银川后手力克吕钦的经典防御反击战,则将防守的艺术、忍耐的哲学与精准的反击时机展现得淋漓尽致。正如特级大师徐天红所言:“经典名局是活的棋谱,蕴含的不仅是招法,更是对棋理的至高诠释和对胜负的哲学思考。” 通过对这些“活棋谱”的反复研习,棋手能汲取无穷的养分,提升对局面本质的理解深度和实战决策能力。

三、文化共振:连接公众与传统

经典赛事的魅力远超竞技本身,它们是象棋文化最生动有力的传播载体。当关键战役通过广播、电视或网络直播时,亿万棋迷屏息凝神,感受着棋盘上的惊涛骇浪。胡荣华与杨官璘的争霸、柳大华盲棋1对19的壮举,都曾引发全国性的象棋热潮,让街头巷尾的棋摊人声鼎沸,极大地推动了象棋的普及。

在信息时代,重温经典赛事更被赋予了新的文化传播使命。数字平台将尘封的影像、棋谱和评论重新活化呈现,配合深入浅出的讲解与互动体验,使年轻一代有机会跨越时空隔阂,感受前辈大师的风采和老一辈棋迷的热情。中国象棋协会近年来大力推动经典赛事数字化归档与再传播(如官方棋谱数据库建设项目),正是基于对经典赛事文化纽带作用的深刻认知。这种重温,在怀旧情怀之外,更是在不断强化国民对象棋这一国粹的文化认同与精神归属。

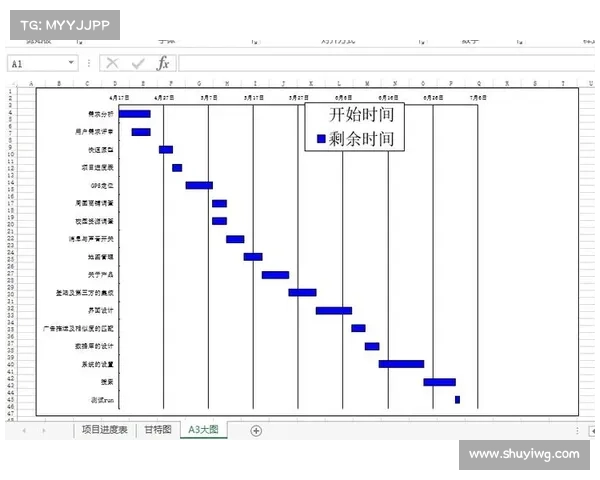

四、科技赋能:重温体验革新

现代科技为经典赛事重温带来了革命性的体验升级。高清修复技术让模糊的历史影像重焕生机,动态棋谱软件(如“象棋桥”、“云库”)允许用户任意调取经典对局的每一步,进行暂停、演练分支变化、查看引擎分析等深度操作,变被动观看为主动探索。

人工智能(如象眼引擎、强软)的介入更是颠覆了传统的研究方式。它可以精准量化经典名局中关键节点的优劣,揭示人类大师当时可能未察觉的隐藏机会或潜在风险(如对某些弃子战术的胜率重新评估),为我们理解大师决策提供了前所未有的新视角。清华大学“AI for Game”研究团队指出:“AI分析经典象棋对局,不仅能辅助棋艺训练,更能揭示人类在复杂决策中的直觉、误算与创造力模式,是认知科学和人机协作的宝贵资源。” 科技不仅让经典重现,更赋予其新的研究维度和理解深度。

棋脉永续:经典照亮未来

重温象棋经典赛事,远非沉湎于过往荣光。其核心价值在于从历史的棋谱中提炼永恒智慧,在巨人的肩膀上开拓未来境界。它保存了象棋艺术的基因图谱,构建了棋艺传承的坚实阶梯,更在每一次回眸与解析中,持续点燃对象棋文化的热爱与敬畏。

经典赛事中的不朽名局,是棋艺探索道路上永恒的坐标与灯塔。它们提醒我们,象棋艺术的最高境界,永远蕴藏在对人类智慧的深度开掘与不懈追求之中。面向未来,我们期待建立更系统、更开放的经典赛事数字博物馆,运用VR/AR技术打造沉浸式对局体验,并深化AI在经典棋局深度解析与教学模式创新中的应用。唯有如此,方能确保楚河汉界的智慧星河永远璀璨,指引着一代代棋手与文化传承者,在方寸棋盘之上,继续书写属于这个时代的辉煌篇章。